角有伊(かど ゆい 1968年生まれ ) 父に角偉三郎を持つ、石川県輪島市出身の日本の漆芸家。

1986年四代目須田菁華の元で陶芸を学び、器の根底を探る修行を経て、 2003年、父の偉三郎、角漆工房の仕事に入る。

2005年偉三郎が他界後角工房の代表として偉三郎の遺志を受継ぎながらも、独自の漆の世界を作りあげる。

1986年四代目須田菁華の元で陶芸を学び、器の根底を探る修行を経て、 2003年、父の偉三郎、角漆工房の仕事に入る。

2005年偉三郎が他界後角工房の代表として偉三郎の遺志を受継ぎながらも、独自の漆の世界を作りあげる。

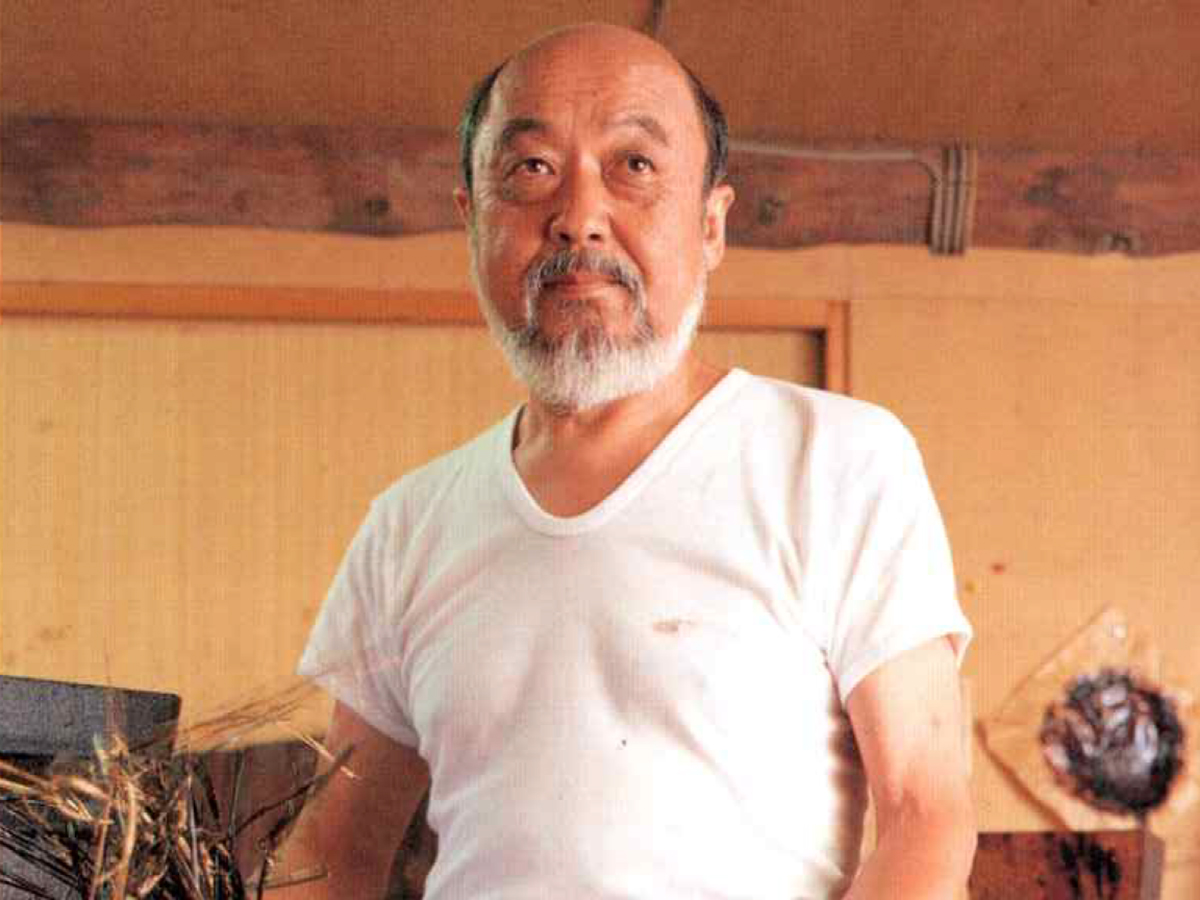

父 角偉三郎 略歴と想い

角有伊氏の父である角偉三郎は、1940年に石川県輪島の下地職人の息子に生まれ15歳で沈金の修行を始めました。

20代前半からは沈金の技法を生かした絵画のようなパネル作品を手がけるようになります。

そして、38歳という異例の若さで日展で「鳥の門」が特選を受賞。

40歳までは日展作家として活躍します。その後、石川県能登町で地元に伝わる合鹿碗(ごうろくわん)に出会い「表現」から「日常(使う道具)」へと作風を変えていきました。

削った大椀の木地に漆をかけ流し、近づくだけでかぶれるという漆を、じかに手に取り、椀に塗りつける、角偉三郎の「合鹿椀」。

その作風が誕生したきっかけは訪れたミャンマーの小さな村でみた光景だと偉三郎は生前話していました。

そこでは、手で漆を塗り、砂ぼこりのあがる所で悠々とやっている。

自然の中に溶け込む漆の原点がまさにそこにありました。

角偉三郎の器を手にした時、だれもが、感じる不思議な感触。

温度感・安堵感・信頼感

使うたびにその魅力を増す器は使い手の圧倒的な支持を集めるようになりました。

角偉三郎作 合鹿椀「練金」

角偉三郎作 合鹿椀「漆塊」

角偉三郎氏と当時漆器屋を営む私の父は大の親友でありました。

人が集まり酒を酌み交わすのが大好きだった偉三郎さん。

私が幼いころには、よく家に来ては酒を飲み、豪快な笑い声が響きわたっていました。

偉三郎さんが酒を飲みにきた日の翌朝、居間の襖に大きな人型の穴が出来ていたり、壁に豪快な落書きがあったり。

幼いながら私は「芸術家とはこうゆうものか。すごいな」とその荒れた部屋を見て驚愕したことを鮮明に覚えています。

そんな偉三郎さんが亡くなる数年前、角偉三郎の図録に掲載された、私の父が偉三郎に宛てた手紙からも、偉三郎の作品を手にしたときの存在感とその魅力は、偉三郎の手から器に体現されたものなのだとおもいます。

親愛なるイッちゃんへ、ひとことふたこと

大向 稔

「イッちゃん」、「ミノッちゃん」と呼び合ってから四〇年が過ぎた。

唐紙に飛行機が飛び込んだような穴が開き、食器棚が倒れて部屋の中がメチャクチャになるような喧嘩をしたり、接吻をして頬ずりしたり、一緒に死のうとフリチンで輪島の海を沖に涙を流しながら歩いていったこともある。

それでもいまだにイッちゃんのことが解らない。

「粗」であるかと思うと「密」である。人好きにみせながらシャイである。

豪放磊落かと思うととても細やかな神経を持ち合わせている。

世界の価値観から超越していると思いきや、街の噂話に聞き耳を立てるイッちゃんでもある。大きい声で笑い飛ばす男っぽいところが見えると思えば上目使いにみる女々しさもみてとれる。独りがいいと格好つけたがるが実は淋しがりやでもある。俳句をやっているミノッちゃんが尊敬している永田耕衣の色紙をくれといっても、絶対にくれないケチであると思うと、これ持っていけと何でもくれる底抜けたところもある。

いまだにイッちゃんが解らないのである。

でもそれは多分イッちゃんの素直さなのだと思う。

故意に自分を作らずに自然に多面性を見せているのだ。

ちょうどブリリアントカットのダイヤモンドのように多面性の角偉三郎が輝いている。

それが角偉三郎の作品として、体現されているのだ。

このままイッちゃんとして年を取り死んでいってほしい。

このままの角偉三郎の作品として世に残ってほしい。

角有伊が父・偉三郎から受け継いだもの

「教えることはない。やればできる。」

父偉三郎が角工房に入った有伊氏に伝えた言葉です。同じことを繰り返したり、写すことではない。見て、触れて、感じた世界を受け継ぐという事である。有伊氏が父の遺志を受継ぎながら、独自の世界観を作り上げていく事となる。

曲輪三段重 片身塗 28.9×23.2×高16.8㎝

くず椀 朱 径9.5×高9.3㎝

ヘギ長方皿漆文 34.0×15.0×高1.8㎝

角有伊の作品の原点

「器は使われることで完成していく」

「料理が入ることで、はじめて器は完成する。」料理が元気よく入ると不思議なことに器も生き生きして見える。角有伊氏の作る器の源流はここにある。漆の器は丈夫で塗り直しがきく。そして使うほどに美しい風合いが生れ、人の心を豊かにしてくれる。角有伊氏が作った器を「使い手」が完成させていく。

上の写真は角偉三郎作「ヘギ板大皿」にそばを盛りつけたもの。

ヘギ板は、石川県の県木である能登ヒバ(アテの木)の小口にナタを入れ、木目に沿って割り裂き、何度も漆を重ねた板です。そのヘギ板をゆがみはそのままに、木目を生かしたまま組み合わせ、皿として仕立てた作品です。

縮みなどは気にせず、豪快に漆を塗りつけた木の力を最大限に生かした作品です。

有伊氏の父である偉三郎氏は、このヘギ板大皿にアテの木の葉を敷き、お蕎麦を盛り付け、輪島の職人らと一緒に食卓を囲むのが大好きだったそうです。

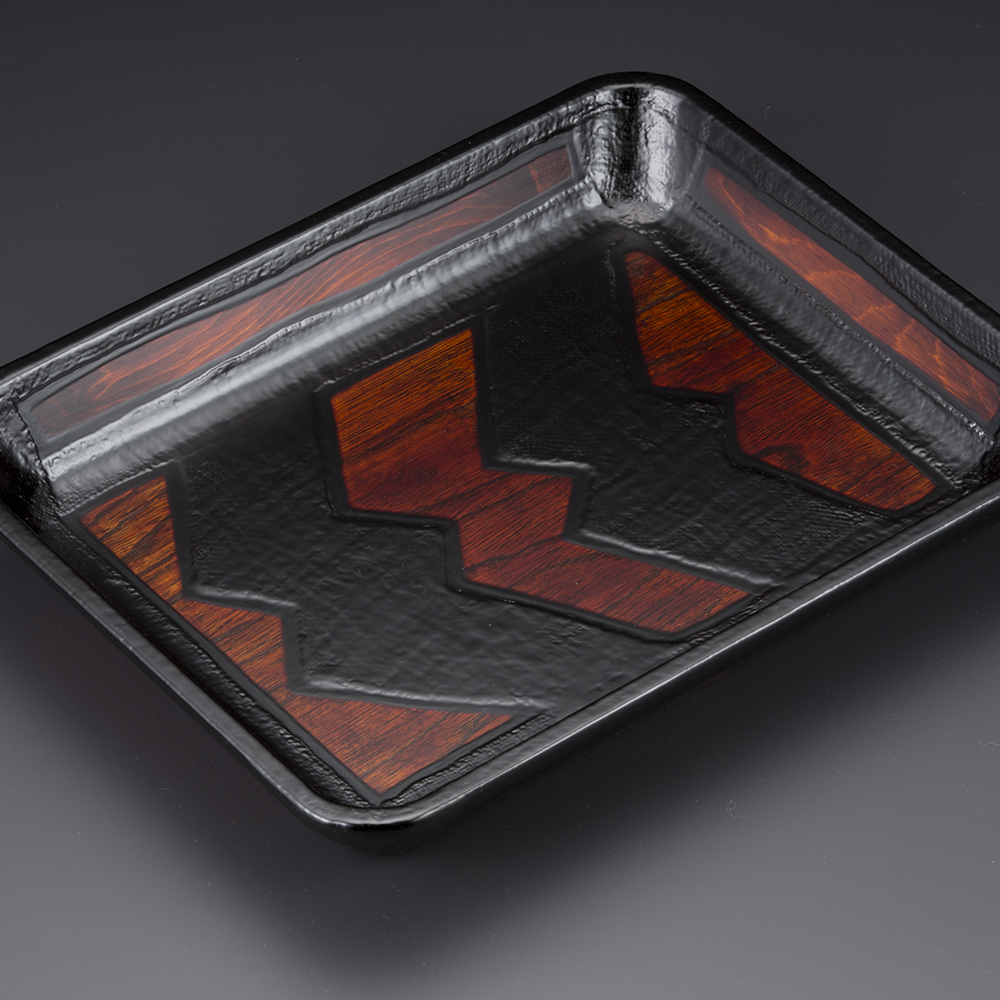

「ヘギ板」 木の力を開放する発想

ある曲物師のところで、木を割る作業で出てくる余分な捨てる木材を偉三郎さんが見て「これはつかわんのかね」といったのがヘギ板作品の始まりです。これまで考えにくいものが形になってく。偏屈で、思い通りにならないような木は接合部分をどうするかなど大変難しいのですが、試行錯誤しながら形を作り上げる。生命力溢れるヘギ板を使った作品は、木の力を開放した、自然の力に近い力強い作品です。

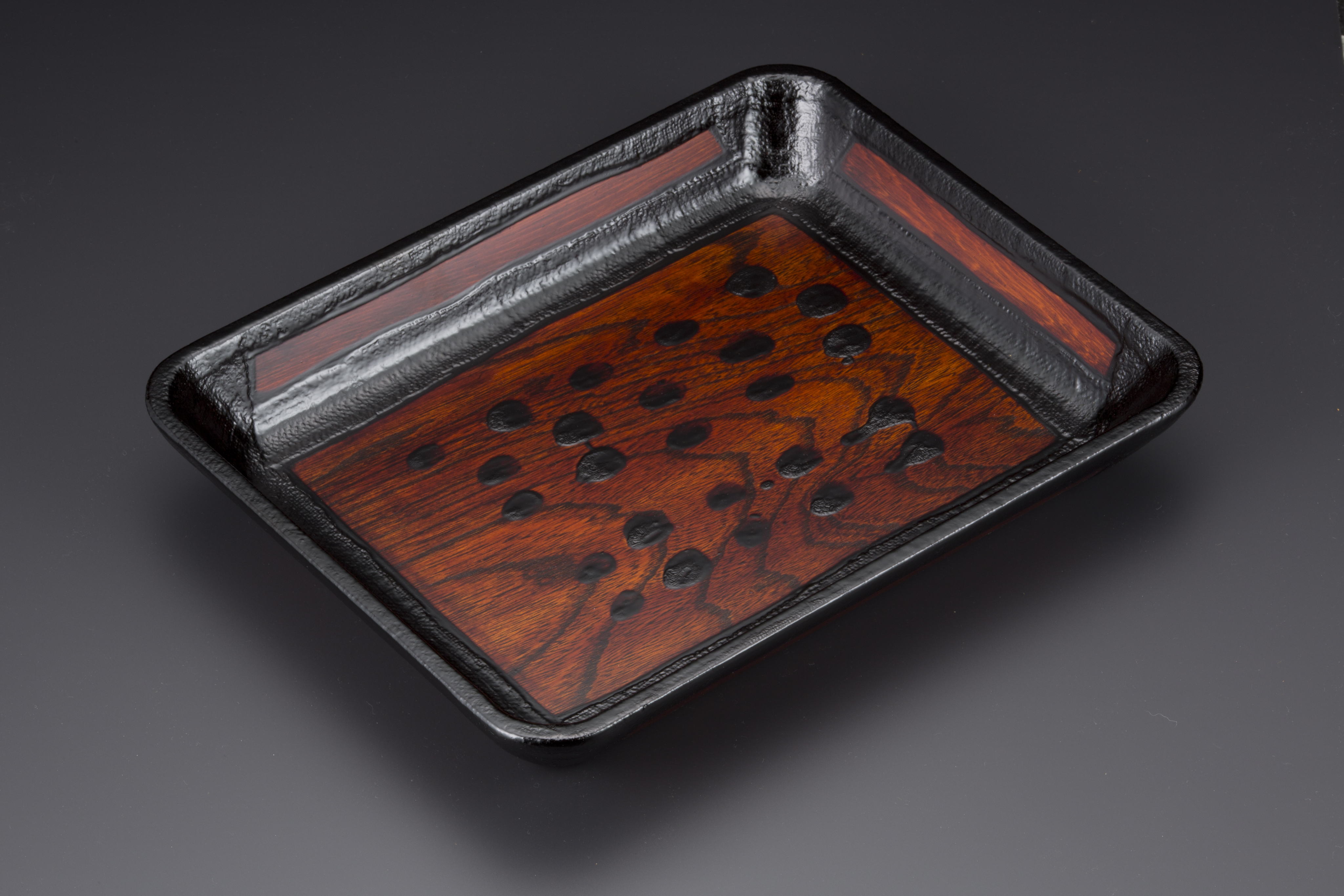

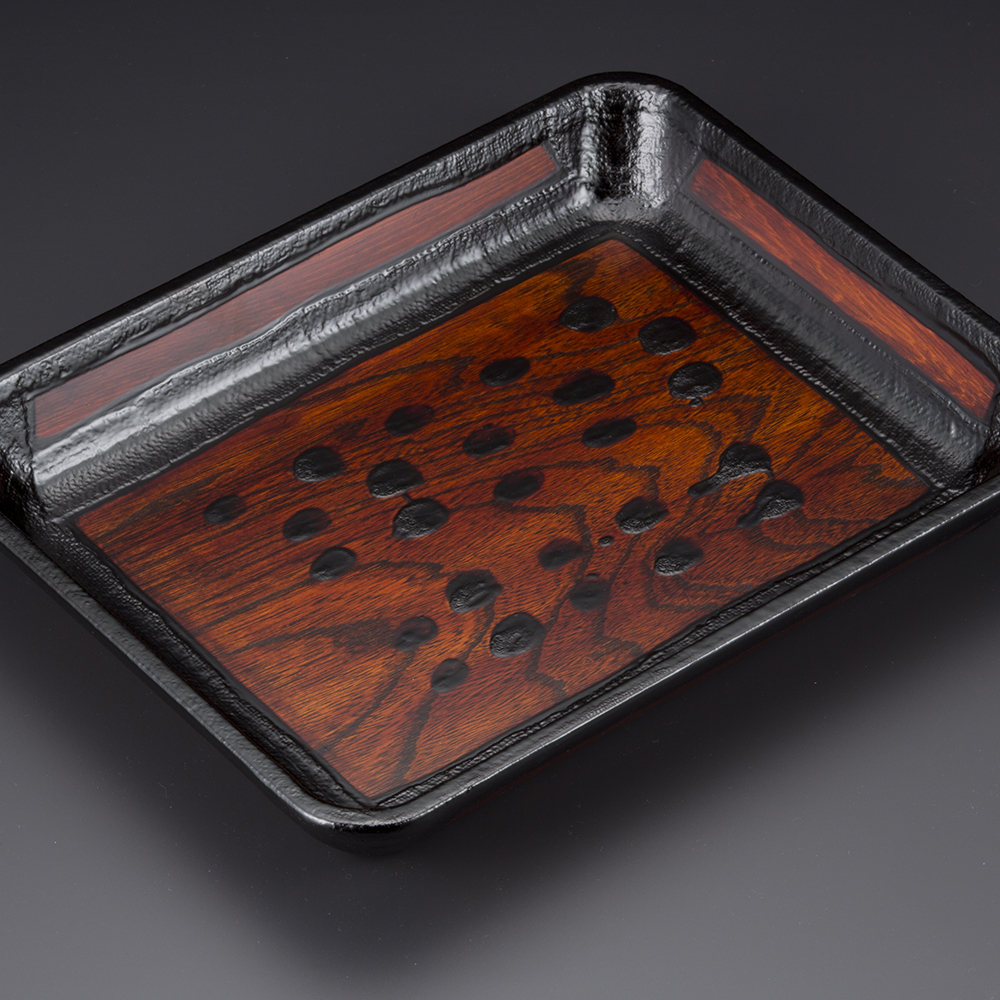

「菜盆」 代表作品に見る、審美眼と価値

角有伊略歴と想い

素材の持つ個性を生かし、形状、使い勝手まで決して妥協することなくものつくりをする角有伊氏。日々多忙な生活の中でも、身近な景色や自然に触れ、能登を感じることを大切にされています。

多くの方がイメージする輪島塗ではなく、角偉三郎の遺志を受継ぐ角有伊氏の独自の世界観によってつくられる「日常使いの道具」。

器を手に持ち、口をつけ食事をする日本の大切な文化。心豊かな生活。

角氏の器を手にしたときの、漆の不思議な柔らかさと手触りを是非感じて頂ければと思います。

菜盆雨だれ 47.0×35.0×高6.2㎝

つぼ椀 黒 朱 径10.6×高7.3㎝

曲輪一段重 朱 黒帯 32.2×16.3×高12.7㎝

曲輪二段重 銀彩 26.2×11.0×高10.3㎝

くず椀 黒 朱 径9.1×高8.8㎝

1968年 石川県輪島市に角偉三郎の長男として生まれる

1986年 石川県立輪島実業高等学校インテリア科卒業

器の根底を探るため4代目須田菁華に師事

1995年 常滑にて陶芸活動を始める

各地にて個展開催

2003年 父主宰の角漆工房にて制作に携わる

2005年 父の他界により、同工房の責任者となる

角偉三郎美術館(加賀屋)開設にあたり総合プロデュース

2007年 めいてつエムザ店(石川県)角偉三郎遺作展

2008年国登録有形文化財 西江邸(岡山県)にて個展

その他 全国の百貨店・ギャラリーにて個展開催

角有伊氏作品の購入・販売について

日常使いの椀や皿・鉢・重箱などを中心に、座卓などもございます。

完成品もございますが、受注制作作品には、内容によりますが1年ほどの期間をいただきます。

高洲堂では角有伊氏の作品販売の橋渡しをさせていただいております。

すぐにお届できる完成品のご用意、ご提案もできますので、作品を事前にご覧なりたい方、ご購入をお考えの方は下記お問合せホームよりお気軽にお問い合わせください。

受注品に関しましては、ご足労をおかけしますが輪島にお越しいただきお打合せさせていただく事もございます。角先生は1年を通して大変お忙しい為、お受けできない場合もございます事をご理解いただきご連絡いただければと思います。